Voici le texte de la conférence donnée à Aubusson le 31 octobre 2006 à l’occasion de l’exposition : « Aubusson entre hier et aujourd’hui, l’évolution de l’architecture urbaine .» par Jean-Louis Broilliard

Nous connaissons de façon certaine les dates de l’installation des premiers pasteurs qui ont pris la tête de la communauté. Celle-ci a dû attendre les années 1560-70 pour pouvoir prétendre à avoir ce privilège qui suppose qu’elle soit capable de l’entretenir, chose qui n’est possible que si elle en a les moyens financiers. (1) La construction d’un temple est une autre affaire beaucoup plus délicate.

Première étape : l’achat d’un terrain.

Pour construire un lieu de culte il faut posséder un terrain. Là encore il est indispensable de disposer de l’argent nécessaire à son achat et il convient de profiter d’opportunités et même de complicités étant donné que le désir naturel porte les protestants à implanter leur temple dans la ville même. Or c’est une période de troubles et le milieu ambiant est naturellement hostile (2) La communauté a atteint son objectif dès le 13 septembre 1570. Un commerçant protestant, Antoine Cellérier, lui a vendu une parcelle de terre située en ville. Mais cette parcelle était grevée d’une hypothèque avec droit d’usage au profit d’un autre membre de la communauté. (3) C’est sur cette parcelle de terrain que sera construit, beaucoup plus tard, le temple.

Entre temps – le 17 février 1583 – un nouveau terrain jouxtant le précédent avait été acquis. (4)

Deuxième étape : la construction du temple.

Un acte notarié découvert et publié en 1985 permet de rejeter toutes les dates de construction avancées jusque là par les érudits qui ne faisaient que répéter ce qu’un avocat avait prétendu en 1663 pour défendre les intérêts des protestants. (5) Ce contrat daté du 24 mars 1602 parle bien de la « levée » d’un bâtiment pour « faire leur prières et oraisons ». Il indique l’emplacement – « au lieu qu’ils ont acquis des hoirs de feu Antoine Cellérier »-, donne les dimensions – « 62 pieds de long et24 pieds de large (6) , prévoit la garniture de «18 piliers neufs tirant 62 chevrons », impose des délais courts – tout doit être terminé à la Saint Jean-Baptiste -. Celui qui est chargé de réaliser ces travaux est un charpentier de Felletin.

Toutes ces indications contenues dans le contrat ne laissent aucun doute sur la réalité et la finalité de la construction sans cependant nous éclairer suffisamment sur ce qui nous paraît très important. Ce charpentier s’est-il contenté de réaliser des travaux de charpenterie habillant en quelque sorte une ancienne bâtisse, en l’occurrence une vieille tannerie? Dans l’argumentation de l’avocat chargé de défendre la communauté dans les années 1660 il est en effet prétendu que les protestants ont couvert à cette époque la vieille tannerie de tuiles en remplacement du chaume. De cette version des faits on pourait déduire que la communauté se réunissait déjà dans ce local d’une façon clandestine. Ce n’est pas impossible.

Problèmes liés à la construction du temple.

La date et le lieu de construction du temple sont des éléments des procédures judiciaires qui ont opposé catholiques et protestants.

Si l’on rapproche la date de la promulgation de l’édit de Nantes (1598) de celle de la construction du temple (1601) et si l’on tient compte de son emplacement, aussitôt apparaissent des anomalies. Les articles de l’édit de Nantes – art. 9, 10 et 11 – concernant la liberté de culte ne laissent aucune place à l’ambiguïté. Ils autorisent en effet le culte partout où il l’a été par l’édit de Poitiers de 1577, c’est-à-dire dans une ville par bailliage ou sénéchaussée, étant admis que le culte ne sera célébré que dans les faubourgs, il l’autorise aussi chez les seigneurs haut justiciers à certaines conditions et dans les villes et les bourgs où le culte a été célébré au courant des années 1596-1597. Mais la mise en application de l’édit, par son laxisme, va brouiller les cartes. Les commissaires députés par le roi en 1599 pour faire exécuter l’édit se sont contentés de convoquer à La Souterraine les officiers et les consuls de Guéret et d’ordonner sur l’avis qu’il n’y avait « aucune ville où se fit ledit exercice que dans celle d’Aubusson » que le culte y serait continué en toute liberté, chargeant le lieutenant général de la Marche de faire appliquer leur ordre. En se hâtant de construire leur temple sur le terrain situé au centre de la ville les protestants ont ainsi saisi l’occasion soit de régulariser une situation antérieure – culte clandestin dans une tannerie – soit de créer une situation de fait qu’ils espéraient irréversible. Le 2 juin 1603 ils obtenaient un arrêt de la chambre de l’édit favorable à cette reconstruction. L’emplacement du temple en pleine ville a, par ailleurs, suscité des réactions hostiles de la part des catholiques qui se trouvent, en ce début de siècle, dans une situation paradoxale. Eux, largement majoritaires, (7) sont privés d’église paroissiale car la leur, Notre-Dame du château, étant occupée par une garnison, est considérée comme « polluée » (8)et impropre au culte. Aussi cherchent-ils le financement des travaux destinés à transformer une chapelle en église paroissiale : l’église Sainte Croix. (9) La proximité de cette dernière et du temple devient alors une cause permanente de conflits.

Les offensives catholiques.

Par deux fois les offensives catholiques ont pris une allure décisive. Ce n’est que la deuxième qu’ils ont eu gain de cause.

Première offensive : les Grands Jours de Poitiers (1634) (10)

A partir de septembre les Grands Jours se tiennent à Poitiers. Ils ont dans leurs compétences la répression des infractions à l’édit de Nantes. C’est, pour les catholiques le moment d’agir. Le juge d’Aubusson par ordonnance enjoignait que fût fermée l’école des protestants et en même temps prétendait interdire l’exercice du culte réformé, et même faire démolir le temple. Sur appel des protestants la Cour ordonna un supplément d’information en vue d’établir la réalité des contraventions. En attendant les choses demeuraient en l’état. L’enquête confiée au lieutenant général fit établir la distance séparant le temple des différentes églises et chapelles catholiques et les procès verbaux furent envoyés en novembre. Quand les Grands Jours se séparèrent en janvier 1635 aucun arrêt définitif n’avait été pris si bien que les choses en restèrent là.

Deuxième offensive : l’action des commissaires chargés de contrôler l’exécution de l’édit de Nantes.

A partir des années 1660 le pouvoir royal, sous diverses pressions, décide de revenir à une application stricte de l’édit de Nantes. Des commissaires sont chargés de se rendre sur place. C’est ainsi que deux d’entre eux, l’un catholique, l’autre protestant, nommés en 1661, se rendent à Aubusson. Ils doivent se prononcer sur les affaires qui leur sont soumises. Cela réveille les passions. La demande de démolition du temple est de nouveau formulée par les catholiques tandis que les protestants réaffirment leurs droits d’exercice public de leur culte. Lesdeux commissaires ne tombent pas d’accord si bien que le conseil du roi tranche et cette fois c’est le couperet avec cependant la permission de construire un autre temple dans un faubourg à 500 toises de la ville. On revient ainsi à l’application stricte de l’édit de Nantes : un temple par bailliage mais un temple situé dans un faubourg. Dès 1663 le temple est donc démoli et le terrain vendu à un membre de la communauté. (11)

Le temple de Combesaude

II a une courte existence – 22 ans – qui s’explique par la montée de l’intolérance précédant la Révocation de l’édit de Nantes et par la Révocation elle-même après laquelle aucun temple n’avait le droit d’exister.

Emplacement, construction et destruction

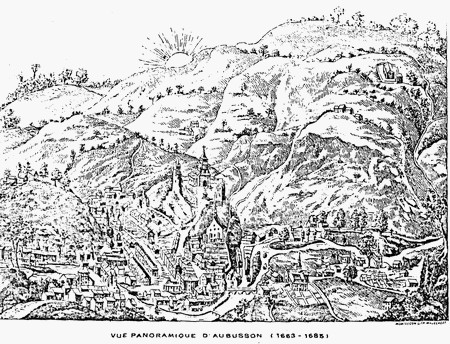

Plusieurs contrats ont été conservés qui permettent de savoir où exactement le nouveau temple a été construit – dans le bois du Marchedieu -, de connaître ses dimensions – les mêmes que celles du temple précédent-. Nous disposons aussi d’une déclaration faite lors de la rédaction du terrier en 1679, soit peu de temps après sa construction. (12) II existe enfin une lithographie réalisée par Langlade en 1842 d’après un ancien dessin exécuté vers 1675 (13). Ces éléments permettent de réaliser une reconstitution, ce qui a été tenté par Yves Guéneau (14)

Les tracasseries faites aux protestants se multiplient dans les années qui ont précédé la révocation. Il s’agit de les faire abjurer à tout prix. Pour cela beaucoup de moyens sont utilisés et parmi eux la fermeture du temple comme sanction d’une infraction. C’est ce qui est arrivé à Aubusson avant la révocation. L’infraction commise était d’avoir admis aux offices des enfants de nouveaux convertis âgés de moins de 14 ans. (15)La destruction du temple, après la fermeture, a été l’ultime moyen de contrainte utilisé contre les protestants. Elle a d’abord été envisagée : la correspondance de l’intendant en fait foi lorsqu’il termine son compte rendu adressé au contrôleur général des finances, le 30 mars 1685, par cette phrase : « Comme le peuple d’Aubusson est assez grossier si l’espérance de ravoir le temple était une fois ôtée on verrait beaucoup deconversions. » (16) Elle a ensuite été réalisée avant même que l’édit de révocation parvienne à Aubusson et en fasse une obligation (17)

Vestiges.

Il n’est guère possible de localiser sur le terrain et de façon précise l’emplacement des deux temples.

Le premier temple

Jusqu’aux environs des années 1970 une petite ruelle appelée passage du prêche était signalée. De quel côté de cette ruelle le temple détruit en 1663 était-il construit ?

On peut suivre pendant un certain temps, dans les minutes notariales, la destinée de la parcelle de terrain. Elle a été achetée, sans doute dès la destruction, par un membre de la communauté II s’agit d’André Bertrand, marchand de tapisseries en magasin à Paris. Voici en quels termes il fait allusion à ce lieu chargé d’émotion dans son testament du 23 février 1712 : « Je prie mes enfants de ne point vendre le jardin appelé du Vieil Temple situé à Aubusson. » (18) En 1718 c’est Pierre Tixier de La Nonneix , époux de Marthe Bertrand, qui en devient propriétaire par l’achat des droits successifs mobiliers et immobiliers de son beau-frère, Jean Jacques Bertrand. Le jardin reste, au moins jusqu’en 1746, la possession de protestants restés fidèles à leur religion. En 1751 un certificat est dressé devant notaire attestant que Marthe Bertrand et son mari, décédés respectivement en 1743 et 1746, sont morts dans la religion prétendue réformée, qu’ils n’ont pas été « ensevelis en terre sainte », qu’aucun acte mortuaire n’a été dressé. (19) En continuant à chercher les noms des propriétaires successifs jusqu’à nos jours, on arriverait à localiser le terrain.

Deuxième Temple

Les recherches effectuées par Gilles Le Hello ont abouti à des résultats encourageants. Sur le cadastre de 1813, il a repéré les parcelles où se trouvait le temple de Combesaude. (20) et il a retrouvé le fronton du temple actuellement utilisé dans une maison du village de La Seiglière.

Une croix a été plantée à l’endroit où se trouvait le temple sans doute peu de temps après sa démolition. Boucher d’Argis, en 1779, écrit : « On voit encore dans le bois de Marchedieu à l’endroit où était le nouveau temple des monceaux de pierres provenant de la démolition. Les pénitents noirs de la confrérie établie en la chapelle de St Nicolas vont tous les ans, le lundi de la Pentecôte, ayant à leur tête leur recteur, à unecroix noire qu’ils ont fait poser dans le lieu où était le dernier temple ouprêche des religionnaires d’Aubusson. » De nos jours, le lieu ne conserveplus aucune trace visible de ce passé chargé de passions qui a inspiré desromanciers tels Alfred Assollant (21) et Georges Nigremont. (22)

Jean-Louis Broilliard

—————————————————-

(1) . Le premier pasteur, un certain Dupont, est installé en 1563.

(2) . La proportion de catholiques atteint les trois quarts de la population.

(3) . Antoine Cellérier hypothèque ce terrain à Jacques Delacombe. Cela signifie qu’il emprunte une certaine somme avec constitution d’hypothèque au profit du prêteur.

(4) . On ne connaît pas le nom du vendeur mais on peut situer ce terrain car il est dit« derrière le temple » II rejoint la rue neuve.

(5) . Les dates de 1563 et de 1569 reviennent le plus souvent.

(6) . Soit environ 20 mètres sur environ 8.

(7) . Les trois quarts de la population

(8) . Arch.dép.,Creuse, 1 J 15712.

(9) . Un certain nombre de contrats sont signés en ce début de siècle qui montrent la progression des travaux. L’année 1611 est la date de l’achèvement du gros des travaux. Les protestants pouvaient, à juste titre, avancer que la construction de leur temple était antérieure à celle de Sainte Croix.

(10) . Les Grands Jours consistent en un déplacement en province du Parlement c’est-à-dire de la plus haute Cour de justice du royaume.

(11) Jean-Baptiste Alexis Chorllon, alors président du Présidial de la Haute-Marche, attribue l’ordre de démolition à l’intervention déterminante auprès du Conseil du roi du père gardien des Récollets. La toise fait 6 pieds soit un peu plus de 2 mètres.

(12) Arch.départ., Creuse, C 1.

(13) Cette lithographie a été coloriée par Pérathon (?) et agrémentée de silhouettes. La précision du dessin souffre de ces retouches.

(14) . cf. Les protestants en Bas Berry, bourbonnais et Marche au XVIIème siècle. 1977.

(15) . Cf Art. publié dans les MSSNAH de la Creuse : La communauté protestante d’Aubusson à la veille de la Révocation de l’édit de Nantes. 2OO5.

(16) Id.

(17) . C’est ce qui résulte d’un examen attentif de la chronologie.

(18) . Arch. nat., Y 14634.

(19) . «En terre sainte» signifie dans un cimetière catholique. Ont-ils été ensevelis à LaNonneix ?

(20). Cf. Bulletin de l’association Maurice Dayras, 2002. Le vocable « Le prêche » désignait alors ces parcelles portant maintenant le numéro AV 167.

(21). La Croix des prêches. 1877.

(22). La ville déchirée. La Révocation de l’édit de Nantes à Aubusson. 1970

![[ AUBUSSON ]](https://www.saintrapt.com/aubusson/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/cropped-titre1-1.jpg)

Poster un Commentaire