J’ai eu l’occasion d’apprécier le blog de Jean-Noël Saintrapt et de lui dire tout le bien que je pensais de cette remarquable entreprise, d’une rare constance, au service du patrimoine aubussonnais et creusois. Nous ne nous connaissons pas, mais ce merveilleux outil qu’est Internet nous a permis de sympathiser à distance ; la haute figure de Pierre d’Aubusson (1423-1503) nous a rapprochés.

Comme Jean-Noël m’a proposé de le faire, voici le récit illustré d’un « retour à Rhodes », où je n’étais pas allé depuis longtemps… J’espère que ces impressions partielles sauront intéresser les familiers de ce blog… On y parle des Aubusson et de quelques autres, ainsi que de notre pays limousin et marchois, voire auvergnat, un peu oublié dans cette Méditerranée lointaine dans le temps et dans l’espace…

Les gravures du XIXe représentant Pierre d’Aubusson sont fantaisistes. Quant aux miniatures illustrant le célèbre manuscrit conservé à la BNF relatant les péripéties du siège de 1480, dû à Guillaume Caoursin (1481), elles le montrent barbu et à vrai dire assez laid. Dans une minuscule chapelle souterraine près du monastère de Philermos, à une grosse vingtaine de km de Rhodes, un détail d’une fresque murale le représente peut-être, comme en témoignent les armoiries figurant à gauche et sur la tunique de ce personnage agenouillé, en armure, priant la Vierge de Philerme, envers laquelle les Hospitaliers manifestaient une dévotion particulière. De pieux musulmans ont effacé les visages de ces fresques après 1522, mais on distingue encore, grâce au « flash doux », un visage juvénile, dont j’ai la faiblesse de penser qu’il s’agit bien de Pierre d’Aubusson…

Aujourd’hui, il y a trois Rhodes. La première est celle des flots de touristes, majoritairement scandinaves, anglais ou allemands, qui viennent bronzer et faire la fête en été. Ils occupent les hôtels récents, sans caractère et déjà délabrés de la ville nouvelle. Leur devise est « Sea, sex and sun », qu’ils agrémentent, le soir, à grand renfort de bière, d’ouzo et de musique « disco » jusqu’à fort tard dans la nuit ; dans l’île voisine de Kos, c’est pire….

Ces touristes du soleil, que je ne critique nullement, viennent faire des incursions dans la seconde Rhodes, celle de la vieille ville, où se succèdent des marchands du Temple, passablement racoleurs : bijouteries, boutiques de souvenirs, de vêtements et autres, avec abondance de cafés et restaurants où les prix ne sont pas forcément donnés. C’est une invraisemblable cohue, les groupes compacts de visiteurs, navigant en sens contraire, se cognant les uns aux autres au passage dans les rues étroites.

Et puis il y a la troisième Rhodes, celle des fortifications, des demeures et monuments édifiés par les Hospitaliers, des ruelles préservées, de certains aspects de son port de plaisance : celle-là est magique.

Vous l’aurez compris : si vous voulez découvrir la Rhodes « hospitalière », faites-le au début du printemps ou en automne. Il y aura quand même un peu de monde, débarqué des gigantesques paquebots de croisière ; mais en programmant vos visites, tôt dans la matinée pour les monuments intra muros, le reste du temps pour les fortifications extérieures (où l’on ne rencontre quasiment personne), vous ne regretterez pas votre séjour.

Un seul bémol pourtant : les Rhodiens, les habitants de l’île, et les Rhodiots (ceux de la cité) sont avares en explications sur les sites visitables. Si ces merveilles d’architecture civile et militaire leur assurent une fréquentation touristique considérable, génératrice de gros profits, leur nationalisme à fleur de peau les incite en effet à considérer les Hospitaliers comme des « occupants ». Non pas au même titre que les Turcs (1513-1911/1912) qu’ils détestent, et, dans une moindre mesure, les Italiens (1912/1912-1943) ou les Allemands (1943-45), mais des occupants quand même… D’où leurs réticences pour commenter dans le détail le patrimoine hérité des chevaliers, dont ils sont officiellement maîtres depuis seulement 1947…

Je ne reviens pas sur la biographie de Pierre d’Aubusson. Jean-Noël a publié il y a quelques temps sur ce blog le récit inédit qu’en avait établi Maurice Dayras. Ce texte demanderait sans doute à être rectifié ou précisé sur divers points (Dayras n’avait pas eu accès à toutes les sources), mais on le consultera utilement. On pourra également se reporter à la notice synthétique figurant sur Wikipédia (avec les liens sur Guy de Blanchefort et Philibert de Naillac).

Pour un Creusois, la découverte de Rhodes est jubilatoire. Comme dans l’archipel du Dodécanèse, et même jusqu’à Bodrum, l’antique Halicarnasse, sur la côte turque, tout nous y parle en effet des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Chassés de Terre Sainte à la fin du XIIe siècle, réfugiés à Chypre sous la protection des Lusignan, ils ont profité de la décomposition de l’empire byzantin pour s’installer à Rhodes, un 15 août 1307 ou 1308 (l’année est controversée). Ils l’abandonnèrent le 1er janvier 1523, à l’issue d’un siège mémorable de six mois conduit par Soleiman le Magnifique en personne. Fait presque unique dans les annales de l’empire ottoman, le sultan, étonné par le courage et le mode de vie austère des Hospitaliers, leur laissa la vie sauve et les autorisa à quitter l’île en emportant ce qu’ils voudraient…

De la fin du XIVe siècle au début du XVIe, quatre grands maîtres de l’Hôpital furent, directement ou indirectement, issus de la « langue d’Auvergne », l’une des huit « langues » (ou « provinces ») composant l’Ordre (1), dont le grand prieuré se situait alors à Bourganeuf. Ce furent Philibert de Naillac (né à Bridiers ou au Blanc, on ne sait) de 1396 à 1421 ; Jean de Lastic, de 1437 à 1454 ; Pierre d’Aubusson, de 1476 à 1503 ; et, enfin, Guy de Blanchefort, neveu du précédent, en 1512-1513.

Tous furent de formidables bâtisseurs, en quelque sorte les ancêtres des « maçons de la Creuse »… Et le plus grand d’entre eux, sans conteste possible, fut Pierre d’Aubusson. L’abbé de Vertot, qui écrivait au XVIIIe siècle, a pu souligner que les Hospitaliers, ces moines soldats ayant fait vœu de « pauvreté, chasteté, obéissance », étaient sans doute « plus habile à manier l’épée que la plume ». Cela est vrai mais ce serait faire injure à la mémoire de Pierre d’Aubusson, qui exerça son magistère pendant 27 ans, de ne pas reconnaître en lui, entre autres qualités, un exceptionnel architecte militaire. Il n’est pas une fortification de Rhodes et de celles des îles du Dodécanèse où l’on ne retrouve ses innombrables « signatures », matérialisées par l’apposition des ses armoiries.

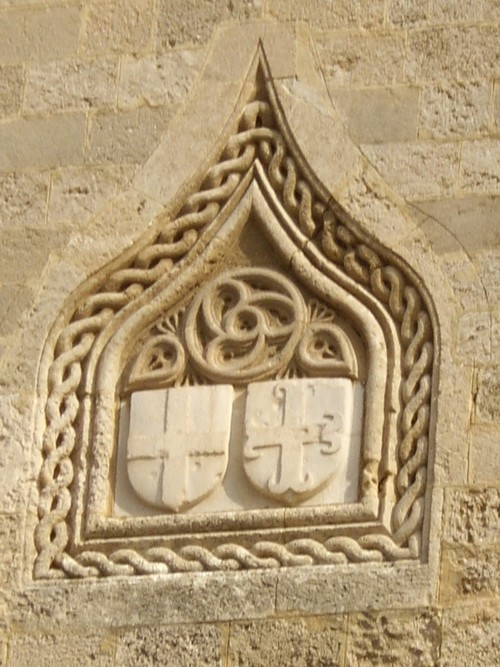

Voici deux spécimens des armoiries de Pierre d’Aubusson : celles du haut, associées au blason de l’Ordre, se rapportent à des travaux effectués antérieurement à sa nomination comme cardinal ; celles du bas comportent les insignes de la dignité qui lui fut conférée par le pape le 9 mai 1488, au terme de l’accord intervenu en 1486 (elles figurent sur l’auberge de la langue de France : d’où les fleurs de lys et les inscriptions « Montjoie sainct Denys » et « Voluntas Dei est »).

Même s’il avait à son service des « hommes de l’art », il n’est pas douteux que Pierre d’Aubusson fut le concepteur et l’ordonnateur inspiré et obstiné d’un système de défenses qui fait l’admiration de tous. N’avait-il pas écrit au « turcopolier », le grand prieur de la langue d’Angleterre, en 1487 : « Combattre et perdre, chacun le sait faire, mais combattre et gagner est une science qui n’est pas donnée à tous » ?…

Laissons la parole à Bernhard de Breydenbach, qui découvrit la cité lors de son voyage en Terre Sainte en 1483, c’est-à-dire après que Pierre d’Aubusson a fait réparer les dégâts du siège de 1480 et ceux d’un violent tremblement de terre survenu en 1481 : « Rhodes la noble cité, très forte, très puissante, la plus inexpugnable du monde comme je croy quant à présent, en tours, en murs, en propugnacles [retranchements ?], murs, avant murs, fossés, contre fossés, forts boulevards, saillies merveilleuses, fausses brayes [ceintures de parapets], ouvrage merveilleux : nul ne le croit s’il ne l’a vu de ses yeux ».

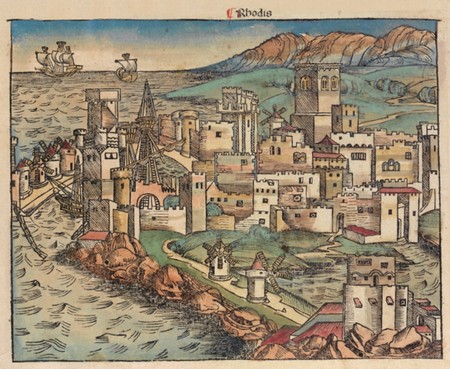

Une gravure extraite de la Chronique de Nuremberg (1490), établie d’après les illustrations du récit de Breydenbach, nous restitue l’essentiel de la Rhodes de Pierre d’Aubusson, même si elle est un peu fantaisiste, avec des effets de perspective souvent trompeurs :

À gauche, l’entrée du port Mandraki. Remarquez la grosse chaîne qui en barrait l’entrée : elle mesurait 250 mètres de long et chaque anneau avait un diamètre de près de 50 cm… Elle existait encore en 1843, et fut ensuite transportée à Istamboul. Toujours à gauche, à l’extrémité du môle des moulins, on distingue la « tour de France ». Lui faisant face, la tour construite sur ordre de Philibert Naillac, reconnaissable à ses petites tourelles ; gravement endommagée par des tremblements de terre en 1851 et 1863, elle a été rasée.

En arrière plan, à droite de la mâture d’un navire figurant peut-être la fameuse « grande caraque de Rhodes » (le vaisseau amiral des Hospitaliers), les deux tours parallèles sont celles de la « porte de la Marine » (que certains voyageurs, au XIXe siècle, appelaient la « porte d’Aubusson », car elle comporte, parmi d’autres, son blason). C’est par cette porte que le prince Djem (« Zizim »), infortuné frère du sultan Bajazet, fit son entrée solennelle dans Rhodes, le 30 juillet 1482.

Dans la partie haute de la gravure, sur la droite, se trouvent l’église Saint-Jean-Baptiste et le palais des grands maîtres.

En bas, à droite, le second port de Rhodes (actuel port de plaisance) était réservé aux constructions navales et comportait des installations de radoub comme le montrent d’autres gravures du temps.

Toujours en bas à droite, au premier plan, largement surdimensionné, c’est le fort Saint-Nicolas, construit au milieu du XVe siècle grâce à une libéralité du duc de Bourgogne, véritable clef de la défense de la cité. Pierre d’Aubusson s’y enferma avec son frère Antoine, seigneur de Pontarion et autres lieux, avec leurs meilleurs chevaliers, en juin 1480, quand 100.000 Ottomans mirent le siège devant la ville. À deux reprises, les Hospitaliers parvinrent à repousser les assauts ottomans à l’issue de combats au corps à corps qui se déroulèrent jusque dans l’eau. Un chroniqueur du temps rapporte que 2500 Turcs périrent lors de ces deux assauts… Les troisième et quatrième assauts, lancés sur une muraille située à l’est de la ville, furent également repoussés après de violents combats lors desquels Pierre d’Aubusson, qui n’avait laissé sa place à personne au premier rang, fut blessé à trois ou cinq reprises suivant les sources… La mort dans l’âme, « Miseh » Pacha (Michel Paléologue, issu de la famille des anciens empereurs byzantins, converti à l’islam) dut donner l’ordre de rembarquer ses troupes passablement décimées lors des combats et en raison d’une épidémie de dysenterie.

Voici, sous deux angles différents, le fort Saint-Nicolas dans son état actuel. A gauche, les fortifications de la ville.

L’enceinte fortifiée de la cité de Rhodes, désormais classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’étend sur environ quatre kilomètres !… Ce n’est qu’une succession de courtines crénelées, parfois doubles ou triples, de massifs bastions, de tours, de portes puissamment fortifiées avec des chicanes complexes et des ponts-levis ; le tout bordé sur la partie nord par la mer, ailleurs par un immense fossé en partie creusé dans le roc, d’une largeur de 30 à 45 mètres, d’une profondeur variant entre 15 et 20 mètres, dans lesquels on voit des centaines peut-être même des milliers de boulets de pierre tirés par les Ottomans lors du siège de 1522. Certains bastions et murailles, dans leurs parties supérieures, comportent des sortes de glacis ou pans coupés en sorte que les boulets ne les frappent pas de plein fouet mais soient amortis et déviés de leur trajectoire… On en attribue la réalisation, une fois de plus, à Pierre d’Aubusson… Tout l’ensemble est pourvu d’innombrables meurtrières, ouvertures et bouches à canon dont les angles de tir croisés, savamment calculés, permettaient d’interdire aux assaillants éventuels toute approche des murailles par les fossés.

Trois vues ci-dessous : les deux premières de la porte d’Amboise (1512), la troisième de la tour Sainte-Marie ( 1441) avec les armoiries de Jean de Lastic .

Les portes d’accès à la cité sont multiples. Entrons par la porte de la Marine, ci-dessous (désolé pour les motos).

Le premier monument que l’on découvre est l’hôpital. Sa construction fut décidée par le grand maître Antoine Fluvian 1421-1437), mais les travaux ne débutèrent que sous le magistère de Jean de Lastic et furent achevés par Pierre d’Aubusson en 1489. Au dessus de la porte d’entrée, le revers du chevet de la chapelle de la grande salle forme un saillant. Il est orné d’une plaque en marbre : deux anges portent les armes de Fluvian. Les caractères gothiques de la dédicace sont difficiles à lire, car le plomb qui les remplissait a été récupéré par les Turcs.

L’hôpital est bâti sur un plan carré, avec deux séries de galeries superposées comportant des voûtes d’ogives reposant sur des culots sculptés de style roman : on se croirait dans l’église de Lupersat ou celle de la commanderie de Paulhac…

La grand salle des malades se trouve au premier étage. Elle comporte une chapelle. Diverses pierres tombales ou vestiges de l’époque des chevaliers y ont été regroupés. Les petites portes sur le mur que l’on aperçoit derrière l’arcade centrale donnaient accès aux cellules où l’on installait les patients atteints de maladies contagieuses. Certains chapiteaux portent les armoiries de Pierre d’Aubusson et de divers grands maîtres ou dignitaires.

Les autres parties de la galerie du premier étage étaient aménagées pour l’intendance et « l’apothicairerie » de l’hôpital. Les frères servants et chevaliers affectés au service des malades (ils appartenaient principalement à la langue de France) y disposaient de petites cellules individuelles aujourd’hui aménagées en salles d’exposition de pièces archéologiques.

La rue des chevaliers constitue une autre curiosité. Étroite (d’où la difficulté à la photographier), pavée de galets, bordée par les anciennes auberges de France, d’Espagne et d’Italie, elle grimpe vers le palais des grands maîtres et ce qui fut l’église Saint-Jean-Baptiste.

L’ancienne auberge de France a été rachetée en 1911 par l’ambassadeur de France en Turquie, Maurice Bompard (2), qui l’a fait restaurer à ses frais et offerte à l’État. Elle abrite aujourd’hui le consulat de France, ce qui explique que l’on voie sur la photo suivante le drapeau tricolore flottant au dessus de l’édifice.

Là encore, abondent les armoiries des différents grands maîtres ou dignitaires. Après Chateaubriand, on remarque « les lys de France, aussi frais que s’ils sortaient de la main du sculpteur ». Lamartine, quant à lui, considérait que cette rue était « le monument héraldique de toute la noblesse d’Europe, étalé en pierre sur ce cloître de la chevalerie »… Flaubert sera plus sobre : « Les plus belles maisons sont sur la droite, en montant : écussons nombreux, fenêtres carrées, séparées en quatre, porte ogivale (…) Le ton général de la rue est gris, c’est plus triste que beau ».

Philippe Villiers de l’Isle Adam, le héros du siège de 1522, a largement doté l’auberge de France, comme en témoignent trois plaques avec ses armoiries, assorties de trois dédicaces différentes : « Pour la Maison », « Pour l’Oratoire », « Pour Philerme ».

Le palais des grands maîtres, transformé par les Turcs en entrepôt, en prison et en logis pour les gardiens, fut endommagé par un tremblement de terre, puis ravagé en 1856 par l’explosion d’un stock de poudre entassé par la garnison, tout comme l’église Saint-Jean-Baptiste, où se trouvaient les tombeaux des grands maîtres.

Il a été entièrement restauré par un gouverneur italien à partir de 1937 pour le transformer en résidence estivale à l’usage des dirigeants de l’Italie mussolinienne, ce qui explique le côté un peu clinquant de ce vaste et complexe ensemble architectural. Les travaux furent achevés en 1940. Non sans humour, les autorités grecques ont laissé, bien en évidence à l’entrée de ce palais, une superbe plaque de marbre précisant les conditions de restauration de ce palais sous l’égide du roi Victor-Emmanuel III , « empereur d’Éthiopie », et du « Duce » Benito Mussolini… A l’intérieur, toutes les salles (et elles sont nombreuses !) ont été pavées avec des mosaïques récupérées dans l’île de Kos.

Deux photos : la porte principale d’accès au palais, puis la cour centrale :

Pour clore ce petit panorama sur la Rhodes de Pierre d’Aubusson, voici la photo d’une inscription scellée au dessus du petit portail d’entrée de l’ancienne auberge de la langue d’Auvergne, témoignant des travaux qu’y fit effectuer son neveu Guy de Blanchefort, son « ombre » à Bourganeuf comme à Rhodes. Le cliché est mal cadré, mais on restitue aisément la lecture de la dédicace en caractères gothiques abrégés : « D’Auvergne le grand prieur F. Guy de Blanchefort 1507 », suivie d’un des deux « lions léopardés » figurant dans ses armoiries.

Vos commentaires sont les bienvenus…

__________

1. Ces langues sont les suivantes, dans l’ordre de leur hiérarchie : Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon (Espagne), Angleterre, Allemagne, Castille (Espagne).

2. Sans doute Maurice Bompard de Lastic, car tel est le nom exact des Lastic…

__________

Ce texte ainsi que les photos qui l’accompagnent (à l’exception du cliché de la Chronique de Nuremberg et de la vue panoramique du fort Saint Nicolas) font l’objet d’un © Gilles et Catherine Rossignol – Jean-Noël Saintrapt.

![[ AUBUSSON ]](https://www.saintrapt.com/aubusson/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/cropped-titre1-1.jpg)

Poster un Commentaire