Voici un document intéressant que m’a transmis une amie, qu’elle en soit ici remerciée. Ce document est issu des archives départementales : AD 23 Série M des médaillés de Ste Hélène : Il s’agit de l’enrôlement le 7 avril 1815 d’un aubussonnais pour les guerres napoléoniennes.

Les enrôlements volontaires se faisaient auprès de la municipalité et selon la loi du 19 Fructidor an VI. Cette loi du 19 Fructidor an VI, dite loi Jourdan (5 sept 1798) pose le principe de la conscription pour tous les jeunes âgés de 25 ans, pour une durée de 4 ans en temps de paix et de façon illimitée en temps de guerre (sic). Le service militaire est devenu obligatoire en complément du volontariat. « Il appartint aux néo-jacobins Jourdan et Delbrel, car le mérite de l’instauration de la loi revint tout autant à ce dernier, d’organiser ce que la Révolution avait ébauché. Jourdan revendiqua explicitement devant les Cinq-Cents la filiation révolutionnaire du projet en retraçant les étapes de son élaboration.

Jusqu’en 1789, il n’existait dans aucun pays, selon lui, de véritable armée nationale puisque, jusqu’alors, il n’y avait pas de gouvernement représentatif et que les gouvernements avaient toujours employé la force armée pour se rendre despotiques. Depuis 1789, au contraire, il en existait une en France, la seule à mériter ce nom. Il ne s’agissait donc pas pour les auteurs de la loi d’en créer une, il ne fallait plus qu’ordonner le mouvement qui avait poussé les Français sous les drapeaux par besoin d’être libres et par amour de la patrie.

Elle craignait la militarisation de la nation, comme les Constituants, et n’entendait pas la transformer en camp permanent. Elle acceptait en même temps le principe d’une armée encadrée par des professionnels devenus tels par goût du métier des armes ou parce qu’ils auraient contracté un engagement volontaire admis par la loi comme un des modes de recrutement de l’armée, à condition d’être gratuit. » (source :ahrf.revues.org/document291.html).Rétrospectivement, c’est la Révolution française qui nous semble avoir définitivement uni armée et citoyenneté. Le texte intégral de cette loi est ICI.

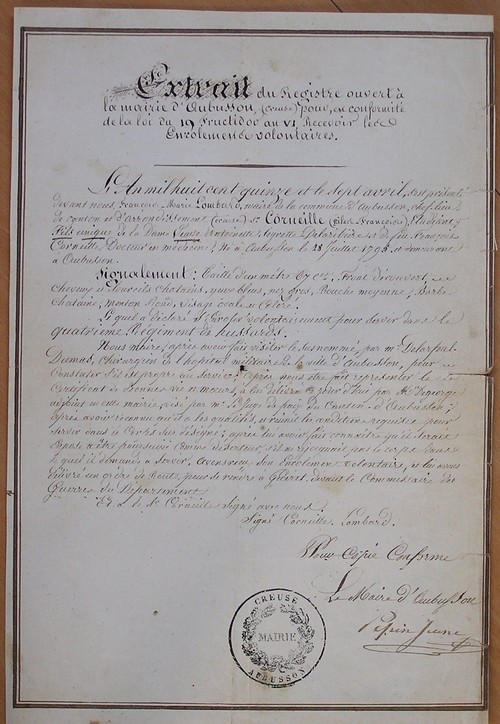

Le formalisme de ce document administratif est perceptible, d’abord l’état civil, il s’agit du fils de feu le Docteur François CORNEILLE et de Mme Antoinette SEGRETTE DE LA RIBIERE, Gilles-François CORNEILLE né à Aubusson (le 28 juillet 1795, il a donc 20 ans), étudiant et vivant à Aubusson.

Sa taille, 1,67 m et un rapide descriptif de sa personne pour terminer par le choix de son régiment le 4ème de Hussards.

Arrêtons-nous un instant sur ce régiment de cavalerie légère. Il faut, pour en être, savoir monter à cheval, ce qui dénote une certaine aisance. Au nombre de treize en 1793, les régiments de hussards avaient successivement été réduits à douze régiments en 1799 puis à dix en 1803. Les hussards, avec leur pelisse, leur dolman et leur sabre-tache, étaient les plus chatoyants cavaliers de l’Empire, ce qui ne manquait pas d’attirer les volontaires. Ces régiments étaient également parmi les plus exposés. La témérité et l’audace des hussards éclaircissaient rapidement leurs rangs. Ainsi le 10e régiment, qui s’était vu attribuer vingt-cinq croix de la Légion d’honneur par l’Empereur à la veille de la bataille de Lützen (1813), ne comptait plus dans ses rangs, à l’appel du lendemain soir, que cinq de ses nouveaux décorés ! (source : »La cavalerie au temps des chevaux « Colonel Dugué Mac Carthy EPA Editions 1989).

La suite du document nous apprend qu’une visite médicale était obligatoire (et également qu’il y avait à Aubusson un hôpital militaire, où un chirurgien déclarait l’aptitude à servir des engagés ou des conscrits) ainsi qu’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par la municipalité et visé par le juge de paix. Le rôle de la municipalité est important, le maire François-Marie LOMBARD et son adjoint DEGEORGE tenait le registre des engagés volontaires et attestaient de la bonne vie et mœurs de leurs concitoyens, lourde responsabilité. Il est vrai que les municipalités étaient à l’époque désignées par le pouvoir en place.

Le contexte est dans tous les esprits, nous sommes dans les 100 jours (1er mars-18 juin) et le 13 mars, la 7ème coalition contre Napoléon s’est formée. Les armées napoléoniennes ont besoin d’hommes pour l’affrontement décisif qui aura lieu dans la plaine de Waterloo. Le jeune homme a alors senti la menace et s’est porté volontaire pour combattre.

Pour résumer, nous avons affaire à un fils de la bonne famille aubussonnaise, courageux voire téméraire, qui d’après son engagement pendant les 100 jours nous permet d’affirmer qu’il est partisan de l’Empire.

En recherchant sur cette période, nous obtenons quelques informations sur sa famille. Son père tout d’abord, est membre de la Société Populaire d’Aubusson en date du 5 Brumaire an II (26 octobre 1793). Fondée en 1790, cette société dont le président était l’abbé TASTE et le secrétaire Jean CONCHON, s’affilia à la Société Centrale des Jacobins de Paris le 17 juin 1791 (qui éditait un journal à 3 000 ex). Ce 5 Brumaire la Société d’Aubusson envoie à la Convention, le procès-verbal de sa dernière séance, celui-ci sera inséré dans le Bulletin. Le bureau de la société se composait alors, outre François Corneille, de Jean-Baptiste LACHAISE président, de Jean-Baptiste GRELLET, de Charles MOURELLON, du médecin Joseph JOUILLETTON (cousin de Joachim VILATE, lui-même collaborateur de Robespierre et l’auteur connu de l’histoire de la Marche) qui en devint Président en 1794, d’Antoine de la SEIGLIERE,de Paul BARRABAND et François MARCHAND. L’un des actes de cette société, fut le 1er Frimaire An II (21 novembre 1793) le don accompagné de Joseph PRUGNIET et Paul BARRABAND de l’argenterie qui décorait les églises de la commune d’Aubusson à la Convention. (source : histoire de la Marche de Maurice FAVONE Edit DORDON-AINE 1938 Pages 176 et suiv)

Sa mère porte un nom connu de la région, en effet, la famille est originaire de Champagnat et porte le nom du hameau de la Ribière où ils ont une propriété. Un juge au tribunal d’Aubusson (je n’ai pas pu déterminer le degré de parenté avec Antoinette) a participé en mars 1789 à la rédaction du cahier de doléances du tiers états pour la Creuse (IN Les débuts de la période Révolutionnaire en Creuse (1788-1791). Guéret SSNAC 1988 P56). Le fils de ce dernier a fait partie de la liste des Gardes d’honneur présentés par le préfet de la Creuse en 1813 (Arch Nat cote F 9, 938) du fait que son père était juge au tribunal d’Aubusson (cité dans Mémoire de la SSNAC : page 558 Tome 24 fascicule 5 ; 1930). Yves Segrette de la Ribière fut curé de CHAMPAGNAT de 1803 (certainement aussi pendant la période révolutionnaire) à 1827 et faisait partie en application d’une ordonnance du roi Louis XVIII du 29 février 1816, d’un comité cantonal d’instruction primaire établi à Bellegarde en Marche. (source Bull du cercle Culturel Les amis de Bellegarde et du Pays Franc-Alleu, N°8 , 2ème semestre 2001 Article de Jean Marrane sur les enseignants du canton en 1816 d’après des documents conservés par l’abbé Vincendon)

Avec une telle filiation, Gilles-François ne pouvait que participer aux grands événements de son temps.

![[ AUBUSSON ]](https://www.saintrapt.com/aubusson/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/cropped-titre1-1.jpg)

Poster un Commentaire