Activité : Et si les briques racontaient l’histoire ?

Oui bon, le vieux fan de Marvel se fait une série “What’s If” avec la construction de ses séquences pédagogiques, alors j’explique un peu : Je travaille sur des CAP Bâtiment adultes en Histoire-Géographie. Sur une séquence consacrée au bâti paysan, j’ai raconté à mes stagiaires que je collectionnais les briques fabriqués localement, avec les marques de briqueterie et que je les montais dans des murets, sur le champ, pour garder ces marques visibles, la plupart des briques marquées étant de l’époque de la révolution industrielle, période où l’on a du construire beaucoup et vite pour loger les ouvriers. C’est le cas d’un village pas loin de chez moi : Lavaveix-les-mines où l’on a longtemps exploité le charbon (mon arrière-grand-père était de ces mineurs) et où de nombreuses maisons sont en briques.

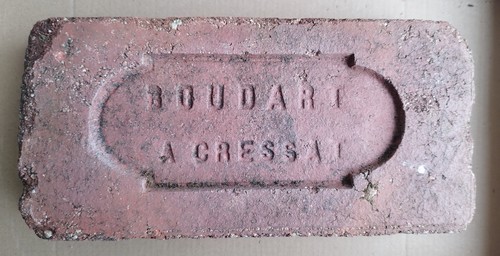

Le cours suivant, un de mes apprenants me faisait cadeau d’une brique marquée.

A force de vanter ce qui n’est pour beaucoup qu’un bout de terre cuite, c’est devenu de plus en plus évident que cet objet de patrimoine méritait une séquence de cours du genre : “Et si les matériaux de construction devenaient des supports d’apprentissage en histoire-géographie ?” On est loin de mes articles sur l’IA mais l’innovation en Pédagogie / Andragogie, c’est parfois savoir construire avec ce qui nous passe dans les mains.

En fait, utiliser des briques anciennes, issues de chantiers ou de collections, peut permettre de raconter l’évolution des techniques de construction, des modes de production locaux et de l’organisation du territoire.

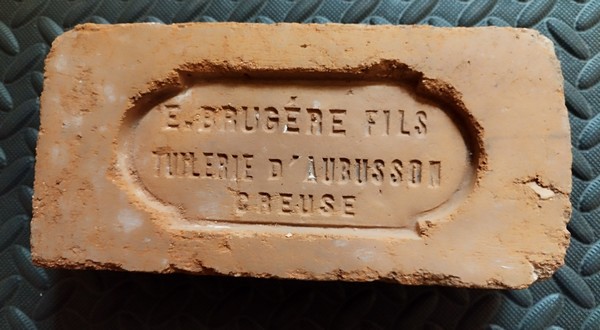

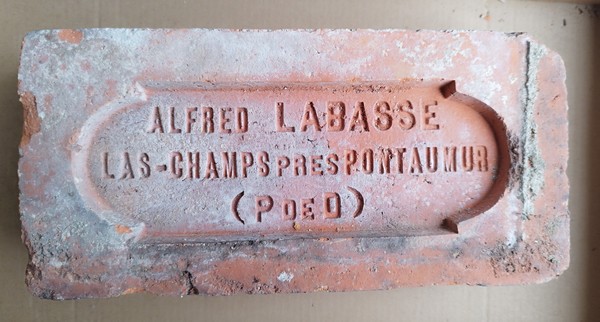

Cela demande d’être attentif aux briques qui portent encore les marques des briqueteries locales, le nom de la commune de fabrication ou des inscriptions typiques du XIXe siècle et du début du XXe. Par leur aspect, leur composition (présence de gravier, couleur, porosité), elles révèlent des informations sur l’origine géographique des matériaux, sur les ressources disponibles localement, mais aussi sur les contraintes économiques ou techniques de l’époque.

Cette séquence pédagogique croise donc plusieurs entrées :

-

L’histoire des techniques de construction, à travers l’étude des matériaux locaux et leur transformation au fil du temps. On aborde l’évolution des besoins en construction, les ruptures dans l’approvisionnement, les changements de matériaux de la pierre lourde et dure à tailler à la brique facile à manier, etc.

-

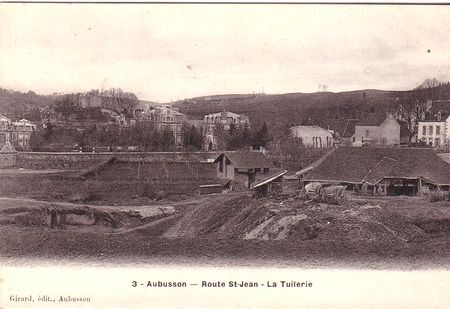

La géographie des territoires, en analysant les sources d’approvisionnement, la proximité des carrières d’argile ou des rivières, et les caractéristiques des sols. Cela demande quelques recherches locales : A partir d’anciennes cartes postales, d’enquêtes de terrain, pour retrouver les anciennes briqueteries ou tuileries, cela peut donner lieu à un exercice de construction de cartes.

-

Les dynamiques économiques et sociales, comme la nécessité de construire rapidement durant les périodes de forte urbanisation, d’exode rural et d’industrialisation, et pour des apprenants dans les métiers du Bâtiment, c’est plus parlant que des éléments théoriques.

Un support concret

Cette activité a plusieurs intérêts pour les apprenants : elle permet de manipuler un objet en lien direct avec leur futur métier tout en développant leur regard historique et géographique. Cela sort l’apprenant du tout théorique pour entrer dans une pédagogie active, qui donne du sens aux apprentissages et peut éveiller leur curiosité, notamment lorsqu’on retrouve des briques marquées au nom de leur ville ou d’un lieu familier. C’est aussi un support d’échanges avec des apprenants qui viennent d’autres pays ou régions, un moyen de partager des techniques de divers lieux, la brique étant présente partout. C’est enfin, si l’on résume, une belle occasion de travailler sur les notions de patrimoine, proximité, traçabilité, qualité des matériaux et donc de rendre transversal ce cours qui ne l’est pas toujours.

Si on reprend le référentiel du CAP Maçonnerie et les programmes d’histoire-géographie pour les classes de lycée professionnel, les Objectifs pédagogiques de la séquence en lien pourraient se décliner comme suit :

En histoire-géographie-EMC :

-

Identifier les évolutions économiques et sociales à travers les mutations des territoires (industrialisation, urbanisation, exode rural).

-

Comprendre l’organisation d’un espace productif local et les circuits de production/distribution des matériaux.

-

Lire et interpréter des documents patrimoniaux (objets, photographies, cartes anciennes, documents d’archives).

-

Mobiliser des repères chronologiques et spatiaux.

-

Prendre conscience du patrimoine local et de son lien avec l’environnement professionnel.

En lien avec le référentiel professionnel du CAP Maçonnerie :

-

Identifier les matériaux de construction selon leur nature, leur origine, leurs caractéristiques.

-

Apprécier la qualité d’un matériau (texture, porosité, granulométrie) et son adaptation à un usage.

-

Comprendre l’évolution des techniques de mise en œuvre selon les périodes historiques.

-

Situer le métier de maçon dans l’évolution des modes constructifs (de l’artisanat à la construction industrialisée).

-

Développer une conscience professionnelle du rôle du maçon dans la préservation du bâti ancien et du patrimoine local.

Des prolongements possibles

Cette activité peut être prolongée par une sortie dans une ancienne briqueterie ou sur un chantier de réhabilitation, la création d’une carte des briques collectées, avec leur origine géographique sur un site internet par exemple, et on pourrait aller jusqu’à un travail interdisciplinaire avec les sciences-physiques sur la composition des terres cuites.

Commentaires récents